| 所属地区: | 四川 乐山 | 适合人群: | 所有人 | 出游难度: | 轻松 |

| 适合天数: | 2天 | 花费预算: | 200元 | 适合时间: | 全年 |

在 成都 工作,好就好在清闲——倒不是说上班时间,现在哪个城不追"鸡的屁"?成都的清闲在于街头巷尾那些老茶馆老公园,只要偷个空儿摸进去,总能找到一堆或发呆或瞎扯的闲人,闲到连云都放慢脚步。

更大的清闲在于节假日。周五把28L的包直接往单位那么一背,下班后坐2站路到新南门车站,选项可就海了去了,碧峰峡、峨眉、青城、乐至、汶川……滚动发车,人还不多,静悄悄的地儿,是你的兴之所至,是你放空身心之境。

东坡居士的求学与初恋

这一回,我便选了青神县。青神在成都西南边,百来公里,是个小县城。除了当地的柑橘比芦柑还大还鲜甜;汉阳的花生、鸡自古就有名外,几乎不太被人记得。但属于青神的中岩,却委实是个好去处--清幽不亚于青城,清净甚至胜之。在成都人心里,这是个私密后花园般的好去处。

从成都出发,不到两小时,大巴抵达青神车站。立即换乘去中岩的小巴,一路上颇多弯道土路,狭窄得只容一辆车,司机开惯了,每每娴熟地横冲直撞,眼见着 对面冲过来一辆农用货车马上要撞上了,司机却猛一打方向盘,不知怎的恰恰好擦过去,我和闺蜜周小福一身冷汗,坐对面的当地老太太却若无其事地逗怀里的孙 女,大概很习惯了。

不过20多分钟,小巴放下我们后又粗暴地喷出一股黄烟绝尘而去,不表。一棵数百年的古黄桷树吸引了我们,岁之末,没有花,虬曲苍劲,却依旧郁郁葱葱。 悬空的树冠下,是奔流不息如一条白练般的 岷江 ,正值枯水期,露出不少石滩,有仅容一人的尖尖渔船从江上滑过,渔夫划着竹竿,船上停着墨黑的鱼鹰。

岷江特有的水气扑面而来——"潮来天地宽"。左边是红赭石的山门,上书"中岩"二字,笔锋圆润、字体端正。隔壁是一座寺,说是寺,不过徒剩个寺院的样 子罢了,既无僧人也无香火,仅剩几尊新塑的佛像,院里一地落叶浸在雨后积水中,颇为凋落。要在古代,这该是中岩的下寺--古中岩分上中下三寺,寺寺之间以 石窟造像沿壁相连,一度香火鼎盛,被称作"川西南佛教第一山"。周小福的祖父是是民国时期的青神县大学生,曾告诉她当年读高中时,有同学的父亲是县里乡 绅,春节时带了儿子和他们几个要好的同学前去上寺住宿。 上山 沿途都是远近前来烧香拜佛的善男信女,入寺时已擦黑,只见大殿外点燃的香火红光点点。这些梦幻 般的印象,不过数十年时间,竟凋零如斯。

售票处没有人,叫了半天,卖票的才意犹未尽地从一边晒太阳聊天的几个人中过来。票价不高,外地人20元,本地人10元。但仍没多少人来,周小福解释说本地人觉得中岩是自己的,不稀罕,收钱便懒得来;至于外地,是因为中岩并没多少知名度的缘故。

游人了了,倒正和我意,一道石阶逶迤向上,左边是淙淙的清溪水,右边是森森的凤尾竹。山风扑面而来,里面有若有若无的辛香,细一辨,又消失了。空气美好得出奇,是我有生以来到过的所有山林中最 清新 的——不仅清新,而且轻盈。

不多久便到了一个水潭边,水潭对面是几个石窟,左边是几座浮屠(佛教的塔建筑),右边分别是手提篮子的女供养人、曲腿盘坐的天女和一个已辨不清面目的 坐佛像,风格介于龙门石窟和大足石刻之间。说起来,唐代佛教曾在四川沿江传播,造像风格也与龙门一脉相承。水潭中有红赭石的雕像,是20年前塑的苏东坡与 其妻子王弗。苏轼虽是眉山人,青少年时期却在中岩书院求学,院长是当地学者王方。而王弗正是王方的女儿。这水潭名"唤鱼池",据说正是苏王联姻的缘起,昔 日王方令学生们为此潭命名,苏轼取名"唤鱼池",而丫鬟也送来王弗的手书,打开正是"唤鱼池"三个字,王方遂兴起婚配之意。

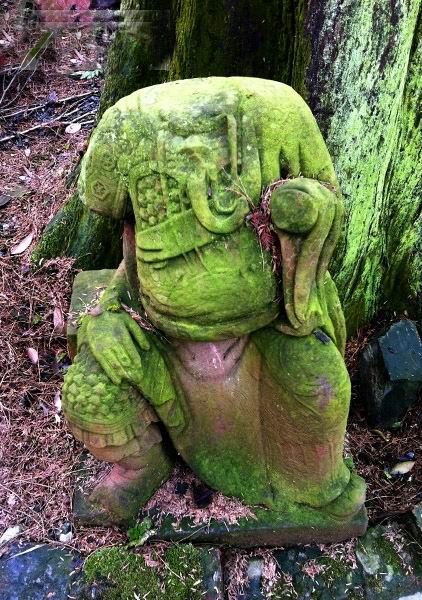

(布满苔痕的力士像 作者:豹小白)

还有说王弗和苏轼早就情愫暗生,是古代难得的自由恋爱,但据苏轼自己追忆亡妻的文字中,说婚后以为妻子只是贤淑,后来发现自己不记得的文词妻子往往能 提醒,这才发现对方颇有才学。唤鱼池的泰半是民间一厢情愿的美好揣度,但终究与苏东坡有千丝万缕的关系。前几年地方政府想宣传青神县,打出了"苏东坡初恋 的地方"这个旗号,正是缘于中岩。

现在的唤鱼池中果真不少鱼儿,而且一拍手,鱼儿便纷纷游了过来。只是那对名垂千古的夫妻早已作古了。苏东坡的千古名篇《江城子》"十年生死两茫茫,不思量,自难忘"正是悼念发妻王弗的。

青青翠竹,尽是法身

上山沿途有石阶,并不险峻。这样微晴的日子,也乐得缓缓探寻。不久便是原先下寺的山门,门内趴一只黑黢黢的石虎——说是石虎,不过隐约看得出虎的造 型。古中岩与慈姥岩等山延绵成片,古时豺狼虎豹出没。传说里山中有虎时常伤人,寺院有高僧降服,将其化为石虎镇守山门。说起高僧,中岩的来历据说便是十六 罗汉之一的诺讵那尊者开创。原以为只是穿凿附会,但后来查资料,在藏传佛教史中记载有十六罗汉曾于佛教传入中土之前便先行抵达示现神变的记载--尽管这是 一个与正史相悖的记述,却增添了一个有趣的可能性。

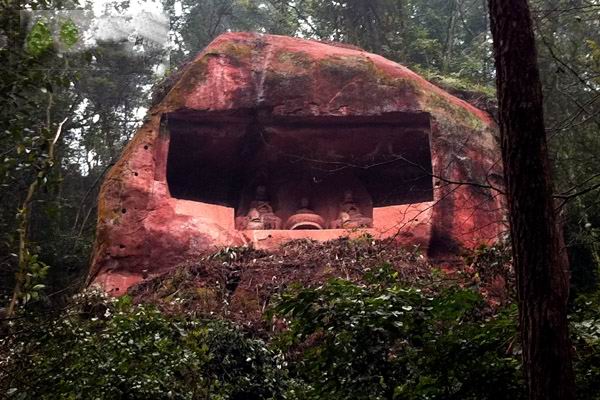

尽管已是冬季,沿途却仍青翠欲滴。洞窟间杂于壁上,雕像或坐、或卧、或斜倚,栩栩如生,有盛唐神韵。供养人、天女、佛、菩萨,单尊、三尊,甚至有一个 位于山顶、巍然大观连绵不绝的"净土变"。可以想见,数百年前此地的殿阁庙宇何等辉煌。一场大火烧掉了所有寺院,精美的艺术也未能幸免。这些佛像衣带是飘 飞的,姿态是优美的,身材是丰腴的,但头颅是没有的——文革时期,疯狂的红卫兵冲入这座清幽的山林,摧毁了所有寺院。石雕的佛像无法一时尽毁,便采取了" 快捷模式"——砸掉佛像的头。

残余的佛像身上,仍可看出"曹衣出水,吴带当风"的神姿;仍能辨出古老的色彩:石青、靛蓝、朱红……

周小福默默地折下一枝竹枝,将佛像周围的枯叶拂落。瞬间明白中岩"无名"的缘故了:对于当地政府而言,中岩无疑是一个烫手山芋,天然氧吧兼名胜古迹的定位,本来很好打旅游牌,但如何对游客解释成千上万的无头佛像?索性搁置一边,爱来不来。

山中有鸟婉转轻啼。这是王摩诘的诗境,"木末芙蓉花,山中发红萼。涧户寂无人,纷纷开且落"。这些佛像也一样。在山里,他们以他们的四大皆空,看着我们的红尘纷纷扰扰。

有植物,山便不会寂寞。中岩的植物繁多,竹是主打,翠绿得逼人眼。此外还有数不清的高大树木、藤本和灌木,一些树木主干上有许多茂盛的藤条交错缠绕, 也不知是藤缠树还是树绕藤。懒了人的打理,植物便肆无忌惮地疯长起来。竹叶肥润饱满到压垮枝头,一水儿地俯下身,在头上形成一排天然的绿色拱门。除了能听 到间或的鸟虫鸣叫和溪水声外,别无其他声响,清静幽深绝胜青城山。

沿途经过很深的石洞,洞门滑稽地立了个雕工粗糙的财神,于是这里便成了香火最鼎盛的地方--稀稀拉拉插着几支化学劣质香。还好洞口有牌子,说明这是唐 代禅师示现神通之处。好奇地拉上周小福一起探洞,里面却越缩越小,最后钻不进去。周小福说这洞极深,小学时他们怀着找宝藏的幻想,打着火把钻到很深处,却 被惊扰到的蝙蝠群吓得鬼哭狼嚎跑了出来。奇怪的是现在洞也变浅了。

离开牛头洞后,再行得几步便是著名的玉泉。拙朴地铸了曲水流觞,还有两条和水泥的龙,真正值得留意的却是唐代雕刻的战车,以及真正来自深山的玉泉水。 据说黄山谷用中岩寺玉泉岩下的水泡茶,茶香味美至极,于是刻《玉泉铭》于石壁上。泉水从一只龙口里吐到另一只龙口里,现在是枯水季,水流缓慢。山里人在这 里搭了个茶馆,提供豆花饭和一些简单炒菜,以及玉泉水泡的茶。价格多相因的,才5元一杯。看着快中午了,本打算在这里吃,周小福却建议走到"中寺"隔壁的 农家乐吃——那里有现摘的野菜。

喝完本地的素茶,石阶便变得陡起来,沿途缓缓经过千佛长廊、仙人床等景观,便到了中寺。中寺是典型的山寺,有高大的山门,以及两座古旧却庄严矗立的字 库--古人对使人明理的书籍极为尊崇,敬惜字纸,就有了专门焚烧废弃字纸的"字库",以便乱扔玷污。字库周围是碑林,苏轼黄庭坚等宋代著名文人曾到玉泉吟 诗品茗,留下的诗作便刻成了玉泉碑林。至今,中岩的峭壁悬崖之上,仍随处可见各类摩崖石刻。石阶猛然陡峭了数十级,顶上是大殿,可惜,也是只有看庙人没有 和尚,不过是个应景之作。据说这几年有人"承包"了中岩的寺院,逢年过节时找几个人穿和尚衣服,卖香解签。

一路延绵向上便是上寺,面前是著名的石笋三峰:三个形如笋芽的巨石呈"品"字形排列。穿过前两笋之间的窄道,往左拾级而上再往左转,是一个观景平台。 石壁上有"古中岩"、"身心了了"等字样的石刻。上寺是真真只存"寺"名,还不像下寺和中寺一样留个殿堂架子,完全只剩当年的地面了。可以想见,当年的上 寺背依峭壁而建,已占据绝顶,一览众山小。尽管没了暮鼓晨钟,但站在这里,仍然会胸臆大开,隐约感到"身心了了"的含义。

其实还有东坡读书楼,现在只存个架子了,是危房,禁止进入。再一拐,毫无指示牌的地方,却出现一个古迹:三座石龛,长了青苔的说明碑上写,这就是当初 开创中岩的禅师圆寂之所,后来的几位高僧均圆寂于此。石龛下面有个洞,被石板胡乱掩着,指示牌上写,这是禅师闭关的地方,好像有七八米深。很好奇地隔着栅 栏张望,甚至想跳下去看看有没有什么宝贝,比如壁里其实有个石洞,里面有一卷秘笈……额,还是算了,一路上来没遇到几个人,真跳下去,估计我就"坐化" 了。

涧道迷人风情占半

和周小福在上寺噼里啪啦拍了一通照片后,下中寺去吃午饭。那边有一个农家乐,还是用的传统的柴火大灶,菜也不贵,豆花5元一碗,素菜7元一份,肉因为 需要下山走很远的集市去买,所以要贵一些。除了豆花不是胆水点的不够香外,其他都可圈可点:虎皮辣椒是老板娘从地里现摘的,有大有小,小的是刚冒出来的辣 椒米,嫩气得很!笋子是就地挖的冬笋,用藤椒油炒的,以前绝对没吃过这样清香有韵的麻味;野菜认不得,但也非常鲜。老板娘说现在不是野菜的旺季,只有一两 样选择,要是春天,种类多得很。--我马上就开始筹备春天再来的计划了!

吃饭的地方也有意思,是在一片开阔的林地里,一个木头桌子,四把竹椅,周围全部是高直的树木,感觉随时都会有世外高人出没啊。洗手的水居然是一根竹管连下来的泉水,一直流,没有笼头的,真"败家"。

吃完饭在竹椅上赖着休息了一会,打算沿原路下山,结果被周小福一把拽住,"走涧道"!原来古中岩还有一条僻静山路,因为依山涧而修,所以叫涧道。涧道年代早于现在的官道,以前运输木头等都是通过涧道。

一下去就激动地要哭了呀!简直要骂人了呀!原来在景区"中岩",涧道就值整个票价的一半呀,差一点就错过了!

才刚刚下了十几米,就一股浓烈的辛香铺面而来,定睛一看,是一人多高的野姜花!不是一株,不是几丛,是那么漫山遍野呀!简直跟做梦一样地淹没在野姜花 海里,这边的植物真的是万年疯长,海芋一人多高,野姜花一人多高,要是再出来一个一人多高的蚂蚱我会怀疑自己穿越到异次元空间了!山风一吹,野姜花就刷拉 拉地响。怎么说呢,在这只有鸟鸣的幽山里,下午微微的阳光和野姜花浓烈的辛香,莫名其妙地让人内心饱满到忧郁,有一种说不出的幸福的伤感,然后我眼泪就忍 不住冒出来了!

山涧的水很清,不知道是不是和玉泉一个水源。很细小的鱼在里面游来游去,周小福蹲下来洗了一把手,说水很凉但不刺骨。

涧道狭窄曲折,算得上是羊肠小道。最窄的是一线天处,仅能容一人通过,身为一只胖纸,我一直怀疑自己挤不过去……但这样的下山路比起上山路又是别一番 风情,路上经过好几个亭子,也是久无人照拂的样子,亭子顶上都被蔓藤爬满了,层层叠叠地垂下来,也倒是另有一番趣味。和周小福在这里打开背包,掏出路上买 的本地红橘吃起来,剥下的皮被我们毫不客气地扔到了野姜花丛中,腐烂了就是花肥。

这一路走得阳光跳跃斑驳,脚步也轻快起来,不知不觉一路拐啊拐,下啊下,绕过一道石门,眼前水光一闪,又回到了唤鱼池。虽然鱼儿还是一听掌声就游过来,但西斜的阳光提醒着我们,再不出山就来不及赶回成都的末班车了。

OK,小衲我出山去也!

青神中岩寺 景点介绍

中岩,又名云岩,地属龙泉山脉尾段,位于青神县城南约9公里的岷江东岸,隔江正对思蒙河口,素有“川南第一山”和“西川林泉最佳处”的美誉。中岩, 从唐代开始陆续建寺,至今有一千多年的历史,早期为佛教圣地,是十六罗汉之第五罗汉诺讵罗尊者开辟的道场,揽胜参拜者常年络绎不绝,与峨眉山齐名,故有 “先游中岩,后游峨山”之说。

中岩是北宋大文豪苏东坡初恋的地方,被范成大誉为“西川林泉最佳处”,陆游赞为“川南第一山”,现为省级风景名胜区和省级重点文物保护单位,主景区为 上、中、下三寺(岩),面积26平方公里,游程10华里,顶峰海拔高度为616米。景区蜿蜒起伏十里许,青峰冥壑、流泉响石、风光绚丽、景色怡人,适于常 年旅游。是成都──青神──乐山──峨眉水陆旅游环线上一颗璀灿的明珠。始创于东晋,彰显于唐、宋的古中岩,早期为著名佛教圣地,是十六罗汉之第五罗汉 “诺巨那尊者”道场,其佛法弘大,与峨眉山齐名,“岩壑胜景,不减峨山”,故有“先有中岩,后有峨山”之说,在古代盛行水运时,有“先游中岩,后游峨山” 之说。

千古中岩,钟灵毓秀,人文精萃。北宋大文豪苏东坡年少时曾负笈在古中岩书院求学三年,并与恩师之女王弗“唤鱼联姻”成就千古佳话。“小轩窗正梳 妆……”这阙悼亡妻之作《江城子·记梦》寄托东坡对发妻的真挚爱恋。自唐以来,李白、苏轼、黄庭坚、陆游、范成大等历代名家和众多达官显宦慕名景仰,泊舟 江畔,登山怀古,揽胜抒怀、吟诗勒石,至今仍留下摩岩题刻119则,摩岩造像48龛2400余尊,岩壁之间诗书光彩夺目。景区内主要有临江下寺、东坡唤 鱼、平台伏虎、佛洞云穿、长廊千佛、卧佛石窟、仙床凌虚、玉泉流杯、石刻碑林、灵岩石笋、翠微远眺、清溪涧道十二大景观。景区内有国家一级保护植物桫椤、 银杏等名贵树木和多种珍稀野生动物。使中岩成为融宗教、人文、自然景观为一体,集山、水、林、泉成一色的景区。

地址:四川眉山市青神县瑞峰镇

电话:028-38853058

门票:20元/人

主要景点:

江楼水月

位于下岩慈姥桥畔,慈姥矾头岷江水面上,《青神县志(光绪版)》载:“下岩,有水月楼翼然江上,游者多登临眺览,饮酒赋诗,最可爱者,天空水底,月印 波心,翠竹穿溪,流泉响石,诚邑中佳景也。”明熊相《中岩记》“正德戊寅,余南巡至青神,宿下岩。明日登临水月楼,时白露横江,水天一色,峨嵋诸峰,近若 几案,心目觉怡旷。”明中惺《中岩记》云:“渡江即水月楼,楼址啮江,寺寇之。由楼视江则已府。由寺登楼乃反降,阶垂穷与楼凑,阶代楼为梯者强半,揣本齐 末,度楼之腰,犹未能至乎寺址也。”昔水月楼之形胜,可见一斑。因岁月流逝,江流冲刷,楼久已倾圮,没入江中。其故址周围,今以条石堡坎,砌作平台,栏杆 围绕,古榕覆盖。登临其间,依稀尚可寻味昔日临楼眺江之风光情景。

龙湫唤鱼

景点即今之“唤鱼池”。循下寺右侧石级小径行约半公里许,入两山耸峙之峡溪,沿溪数折即至。悬崖峭壁之下,花竹如绣,澄潭一泓,相传为慈姥夫人之窟 宅,世称“龙湫”,古有“龙湫胜景”之誉;其上即慈姥岩。潭水深不可测,有鱼替隐其间,游人但一拍掌,群鱼便应声而出,若体人意。当年,苏东坡游学中岩, 从学名孺王方时,因恋此潭山光水色,常自临潭观景,拍手唤鱼,并建议为潭命名。王方于是盛会县内名流,相约投笺荐名,均不中意,独苏东坡笺荐“唤鱼池”, 风流文雅,深切情景。(传说王方正自琢磨,恰其爱女王弗也自家中遣使女送来荐名投笺,赫然也是“唤鱼池”3字。与苏东坡似是心有灵犀,不谋而合。王方大 喜,连称“妙!妙!妙!”即命苏东坡手书“唤鱼池”三大字,刻于崖壁之上,并将爱女王弗(芳龄16)许配苏轼(时年19)为妻,结成佳偶。从此,“龙湫” 胜景,便添“唤鱼联姻”的千秋佳话,共成“龙湫唤鱼”的名胜景观。岩间满布题刻,多出名家,为中岩文物的天然宝藏之一。

青神中岩寺 行程规划

中岩之旅休闲逸情,适合一天一晚的行程。第一天在中岩景区缓缓徐行,景区内约有十公里的游览路线。傍晚投宿岷江边的农家乐,可在江边喝茶、钓蟹,让农家乐准备中岩特色的晚餐,晚上在岷江流水声中入睡。第二天可以睡到自然醒,悠然赏玩青神乡野风光,随时决定返程。

青神中岩寺 其他信息

中岩寺仙人床龛造像服饰风格探析

【简介】

摩崖造像作为宗教文化传播的物质载体, 通过雕刻的视觉形式不仅直接反映了宗教的精神内容, 同时也是一种民族艺术审美的外显方式。青神中岩寺仙人床摩崖造像保存完好, 服饰精美, 通过对佛、菩萨和供养人的造像服饰风格的分析, 从中不仅可以领略造像时期社会时代的审美趋向, 而且可以了解中国佛教服饰经历了从外来形式与中国传统服饰风格相融合并逐渐走向世俗化的演变过程。